Bierlein brau dich

Kleiner Brauhelfer 2 – Eine Software fürs Sudhaus. Teil 1

Hinter jedem gepflegten Brautag steckt die Hoffnung „Es werde Bier“ – einfach Button drück‘ und los geht’s. Keine Ausreißer, keine Ungereimtheiten. Zu jeder Zeit volle Kontrolle auf den Punkt. – Abgesehen davon, dass es eine eierlegende Wollmilchsau beim Umgang mit den Naturprodukten Wasser, Hopfen und Malz nicht gibt, steht hinter einem Stück Brausoftware immer doch der Anspruch, Kontrolle über Stammwürze, Ausschlagmenge und Hopfenbittere zu erlangen. „Bin ich schon drin?“, Boris Becker sei Dank weiß man seit der Internet-Steinzeit, dass das mit der Technik nicht so einfach ist wie ein Werbeclaim es verspricht. Aber was tut man nicht alles für das perfekte Bier.

Wenn es um Brausoftware für den Kleinsud in der handelsüblichen Einkocherklasse bis hin zur semiprofessionellen Kleinanlage geht, hat sich unter all den Excel-Sheets, Kaufversionen und Hersteller-spezifischen Lösungen die Software Kleiner Brauhelfer in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der deutschsprachigen Hobbybrauer-Community erbraut. Unterdessen liegt auch eine englische, holländische und schwedische Lokalisierung vor; die Hilfstexte in den Tooltips ausgenommen. Eine ausführliche Hilfe ist in Planung.

Der KBH, wie er von seinen Anwendern und fortan auch hier liebevoll genannt wird, ist ein Stück Open-Source-Software, aktuell in Version 2, vollkommen „for free“ und über die Entwicklerplattform Github zu beziehen . Per Knopfdruck. Versprochen.

Sicher, mit den professionellen Lösungen der Industrie, vollautomatischer Knopfdruck, sensorgespeist, kann es der Kleine Brauhelfer von Haus aus nicht aufnehmen, genauso wenig wie mit einem Analyselabor, aber das ist auch nicht sein Anspruch. Der Anspruch des KBH ist es, alle möglichen Brauverfahren, Brauanlagen und Prozessbesonderheiten im Hobbybrauerbereich flexibelst auf den gängigen Betriebssystemen Windows, macOS und Linux abzubilden. Auf diese Weise ist über die Jahre ein mächtiges Stück Software entstanden, das vor allem mittels Anregungen seiner Anwender im Forum Hobbybrauer.de eins ums andere wächst. Und das ist dann auch das Problem des Kleinen Brauhelfers, den derzeit über 2.500 Anwender in seinen aktuellen Versionen 2.3.x aktiv einsetzen: Dokumentation und Übersichtlichkeit haben mit der Entwicklung nicht Schritt gehalten . Immer wieder berichten Brauanfänger, dass die Einstiegshürden ob der Fülle an Optionen hoch, wichtige von weniger wichtigen Feldern schwer zu unterscheiden sind. So nimmt es nicht wunder, dass die meisten Anfängerfehler in Sachen Stammwürze, IBU und Ausschlagmenge oft von einem vorschnell umgesetzten Rezept bei einem unzureichend konfigurierten Programm und einer fehlenden Zutat herrühren: Geduld.

So gilt es dem Wort „Brauverwaltungssoftware“ seinen Schrecken zu nehmen. Damit der Boris-Becker-Effekt für Einsteiger des Kleinen Brauhelfers Realität wird, empfiehlt sich eine Abfolge erster Schritte, wie sie der Support dem KBH ins Stammbuch diktiert hat. Damit sollte einer frustfreien Anwendung von Beginn an nichts im Weg stehen. Fortgeschrittene Techniken wie Wasseraufbereitung, Ausrüstungsoptimierung, Bewertung, Etikettierung und Datenbank werden alsdann in Teil 2 in der kommenden Ausgabe besprochen.

1. 1. Das erste Mal – Modulauswahl und Ausrüstung

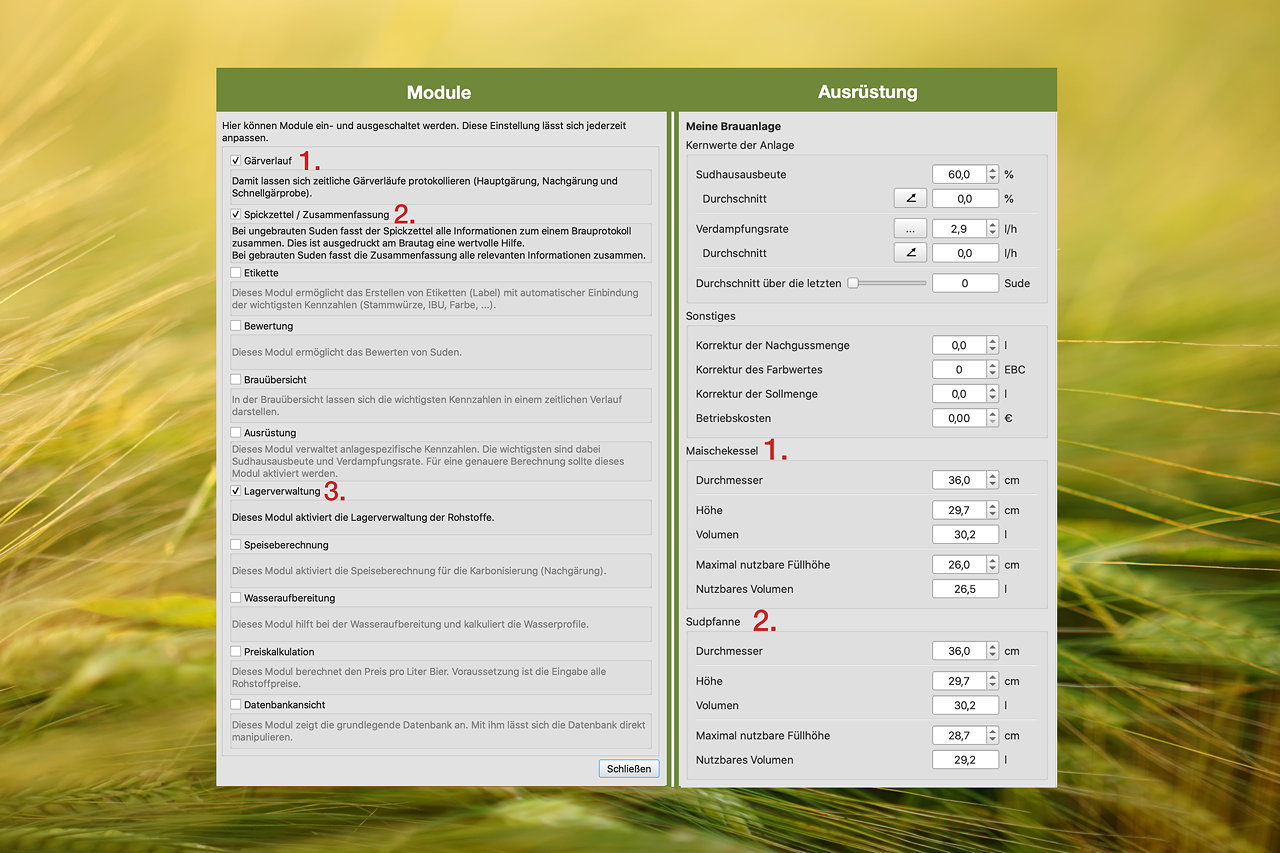

Beim Erststart des Kleinen Brauhelfers ploppt ab Version 2.3 ein schwebendes Modulfenster (vgl. Bild 1) auf. Gärverlauf, Spickzettel und Lagerverwaltung angeklickt, kann das Fenster geschlossen werden, so in der Einkocherklasse mit 27 Litern gebraut wird. Der Reiter Ausrüstung (vgl. Bild 2) ist mit Durchschnittswerten dieser weit verbreiteten Kochautomaten konfiguriert. Für die meisten Sude sollte hinsichtlich Verdampfungsrate und Sudhausausbeute (SHA) annähernd alles passen. Die Verdampfungsrate sollte man fortan im Blick haben; sie ist die wichtigste Stellgröße für die Berechnung des Bierausstoßes.

Wird ein größeres Sudwerk eingesetzt, empfiehlt es sich, die Maße im Reiter Ausrüstung für Maischekessel und Sudpfanne anzupassen. Die übrigen Einstellungen für Sudhausausbeute und Verdampfungsrate sind erst mit einer höheren Anzahl an Suden aussagekräftig. Sie werden in Teil 2 näher besprochen. So nicht geschehen, kann der Reiter Ausrüstung spätestens jetzt ausgeblendet werden – er tut fortan sein Werk.

Die optimale Abfolge der Reiter hin zum ersten Rezept ist etwas kreuz und quer, hat sich aber bewährt:

- Reiter Rohstoffe

- Reiter Sudauswahl

- Reiter Rezept

- Reiter Spickzettel

- Reiter Braudaten

- Reiter Abfülldaten

- Reiter Gärverlauf

2. Lagermentalität – Rohstoffe

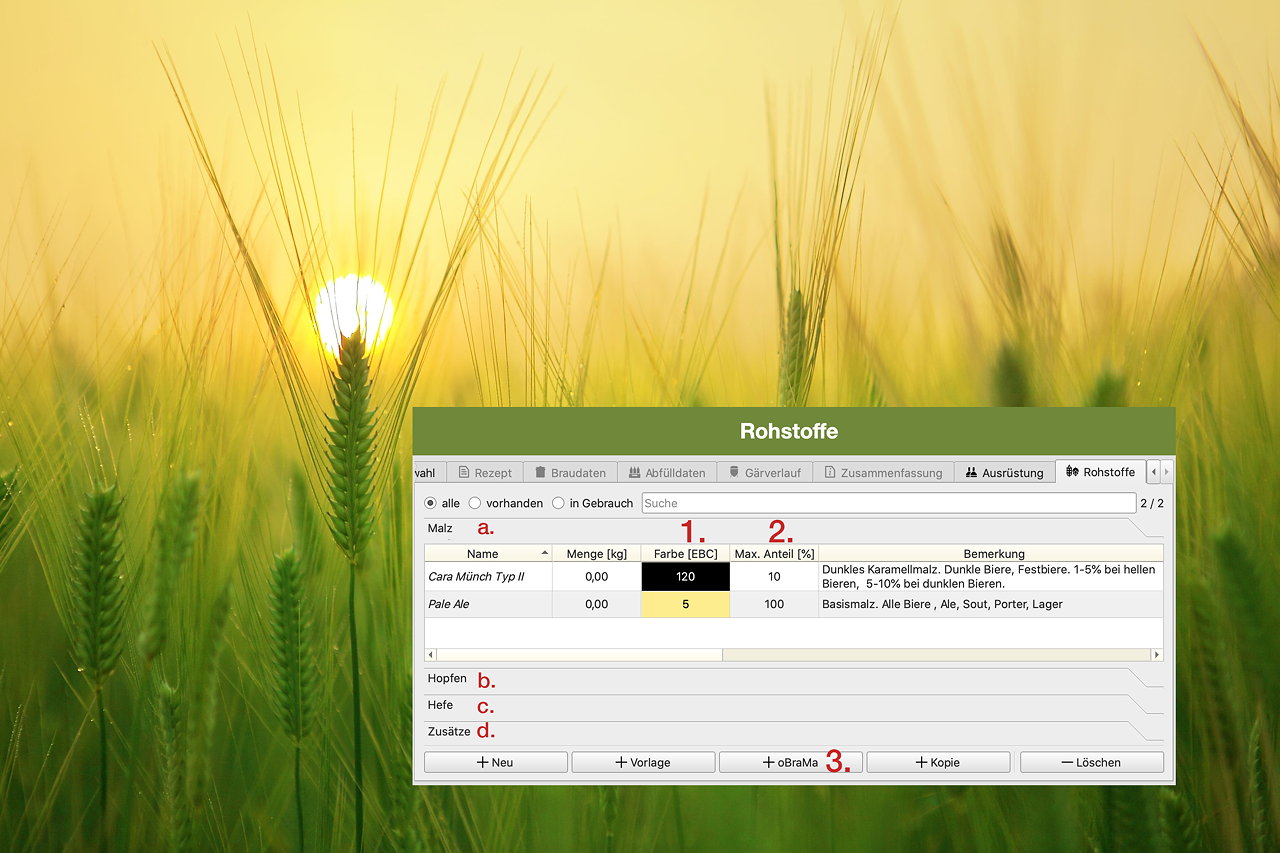

Einem ersten Reflex folgend, dürften die meisten Anwender sich auf den Reiter Rezept stürzen. In ihm findet das Herzstück der eigentlichen Rezeptentwicklung statt. Damit es aber zu keinen Rhythmusstörungen im späteren Brauverlauf kommt, beschäftigt man sich am besten zuerst mit dem Reiter Lagerverwaltung, im KBH Rohstoffe (vgl. Bild 3) genannt. Dies ist dringend angeraten, um zum Beispiel Rätselfragen im weiteren Verlauf mit der Hopfenbittere zu vermeiden.

Leider muss es ab dieser Stelle ein wenig nüchterner werden. Die meisten Felder im Reiter Rohstoffe sind selbsterklärend. Zu unterscheiden sind die Gewichtseinheiten: Beim Malz sind dies Kilogramm, beim Hopfen Gramm. Entgegen früheren Versionen sind jetzt hundertstel möglich. In die Spalte Eigenschaften trägt man am besten die Aroma- und Geschmacksbeschreibungen der jeweiligen Zutat ein.

Für die korrekte Rezeptkalkulation sind im Reiter Malz [a.] die Spalten Farbe (EBC) und maximaler Schüttungsanteil (Max. Anteil %) sowie im Reiter Hopfen [b.] die Spalte der Hopfenbittere (Alpha %) und im Reiter Hefe [c.] der Vergärungsgrad wichtig. Gute Braushops weisen für Malze einen Farbbereich in EBC und den daraus resultierenden Mittelwert aus. Dieser empfiehlt sich im Sinne guter Ergebnisse. Bei Lovibond L oder SRM bei Malzen aus angelsächsischen Shops muss außerhalb des KBH umgerechnet werden.

Die Benennung des Eintrages steht dem Anwender frei; erprobte Praxis bei Malz ist bei gleichen Sorten den Hersteller sowie den Malztyp mit anzuführen (Basismalz Pilsener – Weyermann). Bei Hopfen empfiehlt sich dies für das Erntejahr sowie gegebenenfalls das Herkunftsland, wenn das einen Unterschied ausmacht (Cascade US 2020).

Schließlich ist bei der Hefe der Vergärungsgrad eine wichtige Größe. Im Reiter Rezept fragt der KBH, ob der Vergärungsgrad aus der Rohstoffliste übernommen werden soll. Das funktioniert aber nur, wenn ein ganzzahliger Wert und kein Bereich mit Bindestrich eingetragen wurde. Die meisten Braushops führen den Vergärungsgrad einer Hefe als Mittelwert an. Es ist aber geübte Praxis sich bei den Herstellern zusätzlich zu versichern.

Sehr hilfreich ist im Reiter Hopfen die Spalte Alternativen. In den Braushops sowie bei Hopfenhändlern finden sich zahllose Listen mit Ersatzhopfen. Bewährt sind Angaben von Barth-Haas oder hopslist.com.

Ein wichtiger Faktor ist schließlich im Reiter Zusätze [d] das Feld Ausbeute [%]. Während der KBH bei Malzen von 100% Ausbeute ausgeht, ist diese bei vielen Zusätzen gleich Null oder reduziert. Bei Fällen wie Brausirup oder Kürbis kommt man im Einzelfall nicht umhin zu recherchieren.

3. Drum wähle was sich zusammenbraut – Sudauswahl

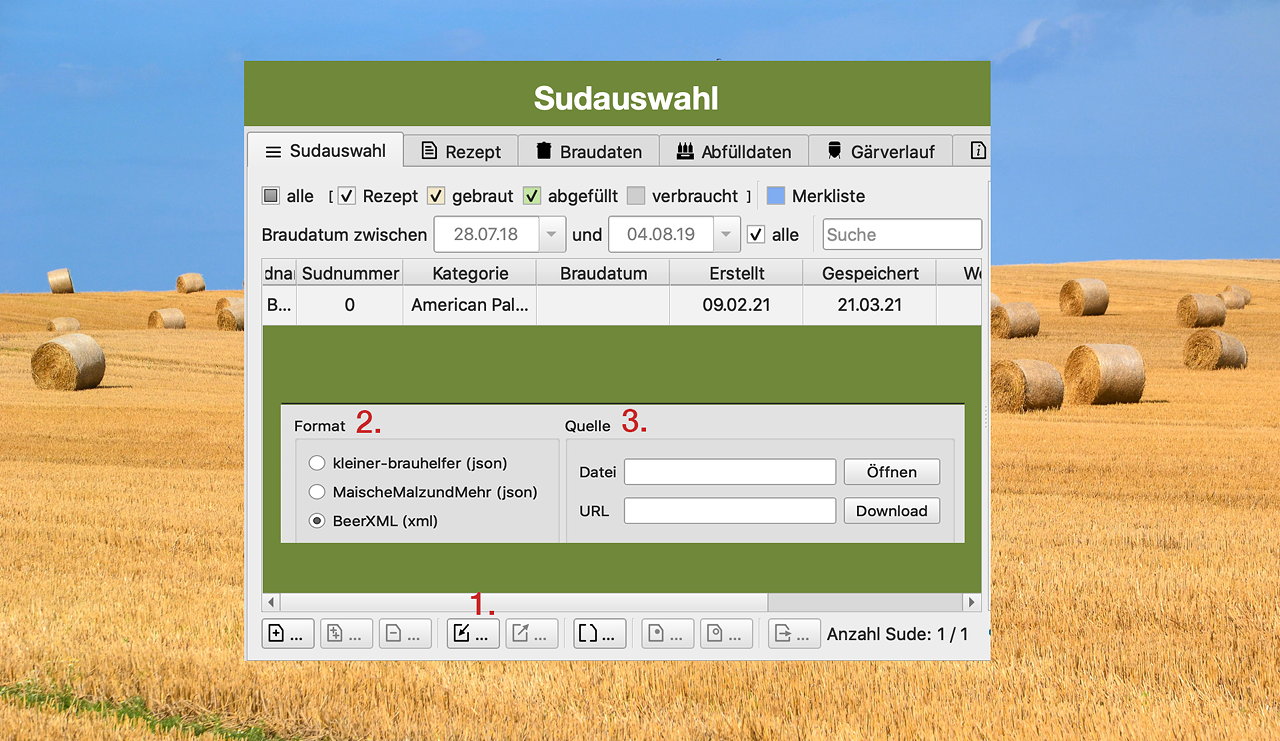

Derart vorbereitet, geht es ans erste Rezept. Das eingebaute Rezept im Reiter Sudauswahl (vgl. Bild 4) für ein einfaches American Pale Ale zeigt, worauf zu achten ist, in der Praxis wird aber wohl ein Lieblingssud aus einer Braudatenbank wie Maische, Malz und Mehr, liebevoll MMuM genannt , Quelle der Vorfreude sein; ein beliebtes amerikanisches Pendant ist Brewer‘s Friend . Grundsätzlich unterscheiden sich Braurezepte in ihrem Aufbau voneinander, weshalb beim Import (1.) die richtige Quelle (2.) vor Fehlern und Lücken schützt.

Sobald importiert, tut das der KBH bei Erfolg kund. Je mehr Rezepte vorliegen, um so unabdinglicher wird dabei eine Sortierung. Die eingebauten Filtermöglichkeiten des KBH nach „gebraut“, „abgefüllt“ und „verbraucht“ sind selbsterklärend, wenn es aber ans „work in progress“ geht, nicht immer ausreichend. Die Merkliste ist ein Filter im Filter, der alle nicht zutreffenden Sude ausblendet. Über die Buttons Merken und Vergessen wird die Merkliste organisiert. Die Leitz-Ordner-Fraktion darf sich neuerdings bestärkt in ihrem Drang nach Dokumentation fühlen: Sobald ein Sud markiert ist, kann der Offliner, der öfter als man denkt im Braukeller sein Refugium hat, das Rezept unten rechts ausdrucken oder als PDF speichern.

4. Kreativzentrale – Rezept

Blind verlassen sollte man sich auf importierte Rezepte allerdings nicht. Drum prüfe im Reiter Rezept (vgl. Bild 5) wer da nachbraut. Allzu oft sind importierte Rezepte nämlich unvollständig oder für die eigene Brauanlage überdimensioniert. Und weil der Teufel im Detail liegt, offenbart der Gottseibeiuns sich meist erst am Brautag selbst. Lücken wie eine fehlende Isomerisierungszeit oder ein unvollständiger Maischplan sind keine Seltenheit. Der ewige Renner und damit die häufigste Fehlerquelle ist allerdings eine fehlende Angabe zur Sudhausausbeute. Wer ein Rezept mit 70% SHA importiert, aber nur 55% auf seiner Anlage erreicht, muss nicht überlegen, wo es am Ende zwickt. Drum prüfe, wer richtig einträgt: Wenn es an das finale Rezept für die Brausitzung geht, ist es mehr als eine gute Fingerübung, alle Felder im linken Teil des Hauptreiters im KBH auszufüllen. Nicht nötig sind dabei Sudnummer und Kategorie, sie erleichtern im Verlauf der Nutzung aber die Übersicht. So bietet es sich an, im Feld Kategorie seine Sude nach den Beer Style Guidelines der BJCP-Nomenklatur zu organisieren ; dies erleichtert später den Vergleich mit Rezepten anderer Brauer oder eine genaue Zuordnung auf Wettbewerben.

Erstes Augenmerk im Reiter Rezept gilt der Menge (1.), nicht zu verwechseln mit der gesamt benötigten Wassermenge. Menge meint schlicht und einfach das spätere Stöffchen im Fass. Während die Sudhausausbeute zu Beginn mit 60% und die Verdampfungsrate mit 2,0 l/h vorgegeben ist, sollte dem Hauptgussfaktor (2.) Beachtung geschenkt werden. Die Empfehlung des KBH macht hier eigentlich immer Sinn. Der Vergärungsgrad (4.) wird vom KBH basierend auf der Rohstoffliste vorgeschlagen; er wirkt sich später auf den Alkoholgehalt aus. Üblich ist ein Bereich zwischen 66% und 80% je nach Hefetyp. Der Vergärungsgrad ist indes nur eine Schätzung, die sich später am realen Jungbier bestätigen muss.

Die Isomerisierungszeit (3.) schließlich stellt man je nach Kühlapparatur ein; üblich sind 5 Minuten, nie jedoch 0; es braucht einfach ein wenig Zeit, bis ein kochender Sud auf 80°C heruntergekühlt ist – und diese Zeit beeinflusst wiederum die Hopfenmenge.

Nicht vergessen darf man auch den Wert für den CO₂-Gehalt (5.) – egal welches Karbonisierungsverfahren bevorzugt wird. Wenn vergessen, gibt dies sonst später gerne mal Probleme bei Reifung und Nachgärung im Reiter Abfülldaten.

Einzig das Feld High Gravity, mit dem sich auf einer zu kleinen Brauanlage noch ein paar zusätzliche Flaschen herauspressen lassen, kann leer sein, so nicht benötigt. Wenn genutzt, sind 10% ein gut eingeübter Wert. Zwar lässt der KBH bis zu 50% High Gravity zu, man sollte es aber nicht überreizen, will man sein Bier nicht verwässern. 20% kann man als Geschmacksgrenze gelten lassen.

In der rechten Sektion vom Reiter Rezept stehen die Kenndaten des Rezeptes, sie ändern sich mit den Angaben in der linken und mittleren Sektion. Schießt ein Wert über die Kapazität der Anlage hinaus, wird das entsprechende Feld rot eingefärbt. Ebenfalls mit einem Warnhinweis versehen werden Rohstoffe, die nicht oder in nicht ausreichender Menge vorhanden sind. Und wenn man nicht weiß, wo man gerade ist: Das zur Eingabe aktive Feld ist gelb hinterlegt.

Öfter ist beim Import von Rezepten nicht klar, welche Wassermenge gemeint ist. Beim KBH ist das ganz klar: Das Brauwasser (11.) ist die verwendete Menge Wasser während des Brautages; sie hat nichts mit der Ausstoßmenge der Brauanlage zu tun.

Bei der Malzschüttung kann der Rezeptautor zwischen einer Aufteilung nach Gewicht oder nach Prozent wählen. (7.) Was man wählt, hängt von der persönlichen Vorliebe ab; die Felder bedingen sich gegenseitig. Anhand verschiedener Malzfaktoren berechnet der KBH dabei den Extraktgehalt. (6.) Der Wert sollte ohne entsprechendes Expertenwissen nicht verändert werden und hat zuvorderst informativen Charakter. Wer der Extraktberechnung auf den Grund gehen will: Was unter der Haube des Kleinen Brauhelfers passiert, liegt auf Github als Formelsammlung vor .

Werden Rezepte importiert, ist die Hopfenberechnung zunächst deaktiviert. Damit es zu keinen prozentualen Abweichungen kommt, empfiehlt es sich zunächst die Verteilung der Bittere nach Kochzeit und Alphasäurewert über das Hopfengesamtgewicht vorzunehmen; aus Platzgründen nennt der KBH den Begriff vereinfachend „Gewicht“. (8.) Sind 100% erreicht, kann im Popup-Menü problemlos auf eine Berechnung nach IBU gewechselt werden. Dabei werden wie bei Malz die Hopfengaben anteilig nach Gewicht oder nach Prozent festgelegt. (9.) Wie es eben beliebt. Der Alphawert sowie die Ausbeute werden zur Information rechts angezeigt. Mit der Wahl der Kochart (10.) per Popup-Menü orientiert sich der KBH anhand der Zeitvorgabe in der linken Sektion oder an den Bedingungen für das Kochende. Das Kochende ist dabei fest an den Wert 0 Minuten gekoppelt, hingegen beschreibt das Ausschlagen den Zeitkorridor zwischen Isomerisierungszeit und Kochende. Bei 0 Minuten springt das Popup-Feld wieder von Ausschlagen auf Kochende zurück. Ausschlagen wird mit einem vorangestellten Minuszeichen negativ dargestellt. Grenze ist der zunächst festgelegte Wert in der linken Sektion des Reiters. Vorderwürze entspricht generell der gesamten Kochzeit.

Das Ende der Rezeptentwicklung krönt das Maischverfahren. Der KBH verlangt zunächst immer das Einmaischen als ersten Schritt. (12.) Wird dies vergessen, ploppt eine Warnmeldung auf. Ausgehend von der Malztemperatur und der Einmaischtemperatur, wird die Wassertemperatur berechnet. Sie liegt immer geringfügig über der Einmaischtemperatur und wird mit der Eigentemperatur des Malzes verrechnet. Die Wahl des eigentlichen Maischverfahrens erfolgt mit dem zweiten Eintrag. Derzeit kann dabei das populäre aufsteigende Aufheizverfahren mit all seinen Raststufen gewählt werden, als auch das Zubrühen als Bottichmaische mit Heißwasserzugaben und die Dekoktion mit Dick- und Dünnmaische, die althergebracht einen kernigen Geschmack verspricht. Beim Aufheizen (13.) können vordefinierte Raststufen aus dem Reiter gewählt werden.

Selten genutzt, aber doch erwähnt ist der Zutatenimport aus einem bestehenden Rezept im jeweiligen Reiter Maischen, Kochen oder Gärung. (14.)

5. Kiebitzen ist Trumpf– Spickzettel

Am Brautag selbst gibt es mehrere Wege die Rezepteinträge zu nutzen. Sehr beliebt ist bei den Anwendern der Reiter Spickzettel, der es ausgedruckt erlaubt, in der Brauhektik sich schnell Notizen zu machen. Ein anderer Weg ist schlicht einen Laptop in die Nähe der Brauanlage zu stellen und die Werte aus dem Reiter Rezept abzulesen.

6. Work in progress – Braudaten

Der Reiter Braudaten (vgl. Bild 6) ist am Großkampftag eine Art Versicherung für den korrekten Brauprozess. Ausgehend von den Rezeptdaten und der Grundkonfiguration des KBH stellt das Helferlein in der rechten Spalte alle Zielwerte (1.) während des Brauprozesses dar (und passt sie bei Abweichungen ein wenig an). Für die Berechnung von Zielstammwürze und Zielmenge wichtig ist dabei die jeweilige Temperatur zum Messzeitpunkt.

Die große Kunst ist es, mit den gemessenen Daten in die Nähe der errechneten Werte zu kommen. Hierbei darf man zu Beginn nicht zu viel erwarten: Der Kleine Brauhelfer lernt mit jedem Sud die spezifische Brauanlage besser kennen und wird dabei von Mal zu Mal genauer.

Zur Erleichterung der Messung verstecken sich hinter dem Button mit den drei Pünktchen kleine Hilfetools (2.) für Würzemenge und Stammwürze. Die Messungen sollten zu Beginn und am Ende der Kochzeit erfolgen. Ab dem Hopfenseihen rechnet der KBH die Verlustmengen mit ein. Dabei weist er permanent die Verdampfungsrate aus und stellt sie dem Vorgabewert gegenüber. Die Differenz gibt schon beim ersten Sud eine Ahnung, an welcher Stellschraube beim nächsten Sud gedreht werden muss.

Die Anstellmenge (3.) ist zunächst immer mit einem Liter eingestellt; sie wird von der Würzemenge nach dem Hopfenseihen abgezogen. Wer keine Speise zum Karbonisieren verwendet, ignoriert das und stellt die Würzemenge identisch zu der nach dem Hopfenseihen ein. Auch eine Erhöhung der Anstellmenge ist möglich, wenn etwa ein Hefestarter zugegeben wird.

Ist die Hefe im Jungbier angekommen, markiert man den Sud als gebraut. (4.) Damit ploppt ein Popup-Fenster auf, mit dem die Zutatenmengen aus dem Rohstofflager abgezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden – fast – alle Felder in den Tabs Rezept und Braudaten gesperrt. Etwaige Vergesslichkeiten lassen sich über den Menüpunkt Sud rückgängig machen. Dabei ist strengstens darauf zu achten, dass die verwendeten Rohstoffe zurückgegeben und dann erneut abgezogen werden oder die Meldung für die Rohstoffe ignoriert wird. Andernfalls drohen Inkonsistenzen in der Lagerverwaltung.

7. Auf der Zielgeraden – Abfülldaten

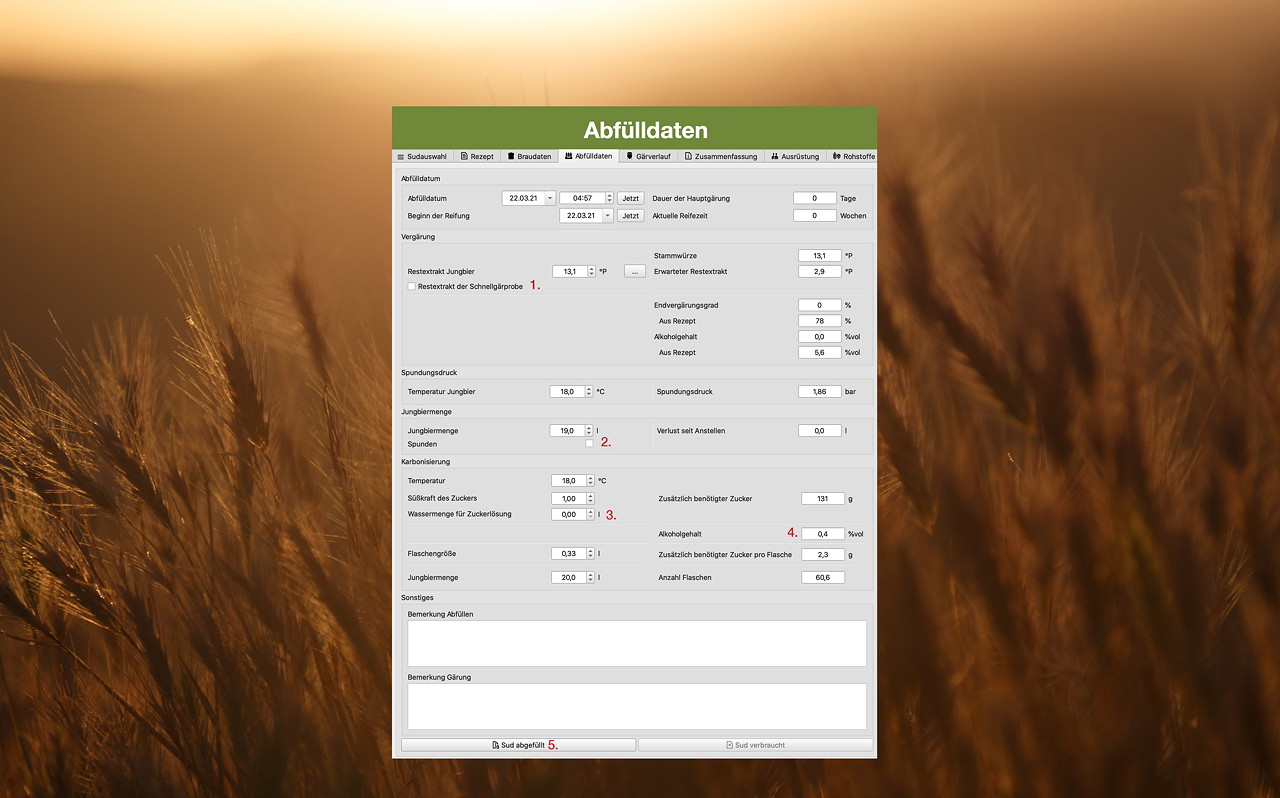

Der Tab Abfülldaten (vgl. Bild 7) bezieht einen Teil seiner Daten aus dem Zusammenspiel mit dem Tab Gärdaten: Jede Messung der Hauptgärung wie auch der Schnellgärung schlägt sich im Tab nieder. Die Schnellgärprobe knipst zum Beispiel die Grünschlauchung an. (1.) Auch sonst ist der Tab für das Finishing an ein paar Stellen ein sonderlich‘ Ding. Man gewöhnt sich daran. Beachtet man nicht die Eigenheiten von Schnellgärprobe (1.) und Spunden, (2.) die zusätzliche Felder zu- oder abschalten, kommt es zu mancher Verwirrung – und das nicht nur bei Einsteigern. Es gibt eben mehrere Vorgehensweisen bei Gärung und Karbonisierung. Da muss man durch. Keine Sorge, die Zuckergabe ist nur ausgeblendet, wenn man Spunden drückt, was landläufig die Zwangskarbonisierung mit einer CO₂-Flasche meint. Einfach den Haken bei Spunden entfernen und alles ist für den Flaschenreifer wieder gut.

Sollte die Sektion Karbonisierung (3.) mit ihren Zuckerangaben weiterhin bockig sein und sich verstecken, kann man dem Fehlerteufel im Tab Rezept auf den Leib rücken: Man stellt einfach einen höheren Wert im Feld CO₂-Gehalt ein und voilà, der Zucker ist wieder da. Hintergrund ist, dass Jungbier immer auch einen gewissen Anteil Restzucker hat, der für manche Karbonisierung ausreichend ist. Der KBH gleicht also die verschiedenen Zuckerquellen ab. Ganz schön schlau, nicht wahr?

Gesetzt dem Fall einer bevorzugten Flaschengärung, zumindest aber einer mit Zucker, berechnet der KBH sowohl die Gesamtzuckermenge als auch die Zuckermenge pro Flasche. Bezugsgrößen sind dabei die Angaben im Tab Rezept sowie die Reifetemperatur. Auf diese sollte letztlich die Zuckermenge berechnet sein, nicht unbedingt die Temperatur zum Abfüllzeitpunkt. Die Süßkraft ist dabei auf handelsüblichen Haushaltzucker berechnet. (3.) Andere Zucker erfordern eine Anpassung des Wertes.

Der zusätzlich erzeugte Alkohol durch die Zuckergabe bei der Nachgärung wird in der rechten Sektion gesondert ausgewiesen und addiert sich zum ursprünglich berechneten Wert. (4.)

Ist der Restextrakt gemessen, Vergärungsgrad und Alkoholgehalt – annähernd – berechnet, klickt man auf Sud abgefüllt, was erneut alle Felder im Tab sperrt. Wurde eine Zutat wie eine Kalthopfung oder ein Gewürz vergessen zu entnehmen, lässt sich der Sud nicht als abgefüllt markieren. Zuerst muss im Reiter Gärung im Tab Rezept der Zusatz als entnommen markiert werden, dann kann der Sud in die Reifephase übergehen.

8. Hefe, rennst oder schlurfst du schon? – Gärdaten

Die Messungen der Schnellgärprobe wie der Hauptgärung werden im Tab Gärverlauf eingetragen. Sie sind sowohl für Werte von Spindeln als auch Refraktometern geeignet. Auch hier stehen kleine Hilfetools für die Umrechnung, etwa von °Brix in °Plato, zu Verfügung. Beim landläufig bekannten scheinbaren Endvergärungsgrad (sEVG – auch Ausstoßvergärungsgrad AVG) greift der KBH beim Messfehler wegen des Alkohols korrigierend ein.

Immer wieder spannend ist es dabei gerade für Einsteiger, ob die Hefe die anvisierten Werte erreicht. Bleibt die Gärung doch einmal stecken, sollte man sich nicht sklavisch auf das Programm starren. Besser man gibt in solchen Situationen eine Zutat hinzu, für die das fast schon arrogant daherkommende Understatement „Kleiner“ Brauhelfer tatsächlich mal kein Feld auf Lager hat: Geduld. Hefen sind zuweilen possierliche Tierchen – in den meisten Fällen kommt nach einiger Zeit eine stehen gebliebene Gärung wieder an und es kann frohgemut weiter im KBH eingetragen werden. Wobei das mit dem fehlenden Feld so nicht richtig ist: Allerorten im KBH finden sich Freitextfelder für persönliche Anmerkungen. Also auch für die Geduld.

Ein, zwei Stunden Vorbereitung mit dieser Anleitung sollten genügen, und man kann sich auf einen Kompagnon im Brauhaus freuen, den man bald darauf nicht mehr missen möchte.

Editor’s Note: Teil 2 fokussiert das Feintuning im Kleinen Brauhelfers 2 für Punktlandungen am Brautag.

Hinterlasse einen Kommentar